《故宫里的神兽》是一本什么样的书?

- 外汇

- 1小时之前

0 - 3

(来源:光明日报)

转自:光明日报

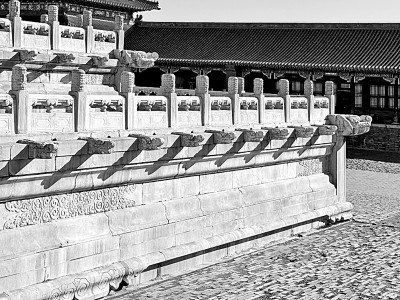

太和殿外台基上的龙头状排水兽

太和殿宝座旁的甪端神兽

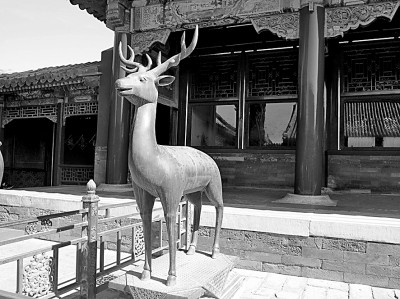

储秀宫前的铜鹿

《故宫里的神兽》

周乾 著

上海人民出版社

故宫承载着丰富的中国传统文化,故宫中形态各异的神兽造型,便是其重要体现之一。近日,历史文化读本《故宫里的神兽》由上海人民出版社出版。该书以故宫内50余种神兽为研究对象,以生动通俗的语言与400余张图片,对神兽文化进行深入浅出的解读。那么,《故宫里的神兽》究竟是一本怎样的书?简而言之,它是讲述皇家神兽历史文化的书,是讲述帝后与神兽渊源的书,更是为故宫神兽传闻纠偏、普及相关知识的书。

讲述皇家神兽历史文化的故事

解读故宫中神兽的历史文化,是本书的核心内容之一。故宫作为明清两代皇宫,宫中的神兽造型多与帝王执政及日常生活紧密相关。例如,故宫内有成千上万处龙的造型——龙在古人眼中是消灾驱邪的神兽,拥有无所不能的本领,更是皇帝权力的象征;皇帝宝座前设有甪端神兽造型,相传甪端能日行一万八千里,可让皇帝身居宝座却通晓天下事。

我国关于龙的较早资料,是辽宁查海遗址出土的石块堆塑龙,距今约8000年。古人认为,龙能上天潜渊、呼风唤雨,因而将其视为消灾驱邪、迎祥纳福的象征。他们通过各种与龙相关的活动,比如舞龙、赛龙舟等,以表达对龙的敬仰与崇拜,求得一年风调雨顺、五谷丰登。龙也深受古代帝王尊崇,明清时期的故宫作为帝王执政与生活的场所,龙的形象几乎无处不在。

以故宫核心建筑太和殿为例,其内部的金柱、宝座、藻井、彩画等部位,都装饰着造型各异的龙。太和殿藻井的龙造型尤为丰富。殿内宝座上方的藻井,全称为“龙凤角蝉云龙随瓣枋套方八角浑金蟠龙”藻井,其中“角蝉”是指藻井中的三角形或菱形区域。此藻井的主要功能,是象征皇权的威严与皇帝的正统性。藻井顶部中心,有一条口含轩辕镜的蟠龙,周围辅以如意云纹饰。蟠龙身体盘曲,曲颈挺胸,双目圆瞪,触须横伸,张牙舞爪,气势磅礴,呼之欲出,尽显威严与震慑力。从雕刻技法来看,蟠龙采用了多层镂雕、透雕、浮雕、阴刻等工艺,手法精美绝伦,线条细腻流畅,纹饰疏密有致、繁而不乱,在变化中体现统一,尽显奢华之美,充分展现了我国古代工匠精湛的雕刻技艺。太和殿不同建筑部位的龙造型,是我国古代艺术品的精华,其工艺更是古人智慧的结晶。龙作为我国古代祥瑞的象征,也传达出弘扬、传承中华优秀传统文化的美好愿景。

除龙之外,皇帝宝座前的甪端神兽造型,也是故宫中与帝王生活相关的典型神兽。甪端,又称角端,是我国汉族神话传说中的神兽。故宫所藏《清宫兽谱》对甪端形象记载如下:“角端,似猪,或云似牛,角在鼻上,出胡林国。《宋书・符瑞志》曰:角端日行万八千里,又晓四夷之语。圣主在位,明达方外,幽远则奉书而至。耶律楚材谓为旄(毛)星之精,灵异如鬼神。”由此可知:古人认为甪端外形或像猪、或像牛,最显著的特征是鼻子上长角,它产自胡林国(又名胡休国),即鲜卑族生活的西辽河流域。甪端通晓八方语言,且能日行里,因而可作为皇帝的“千里眼”“顺风耳”,帮助皇帝知晓天下事。

《宋书・符瑞志》中“耶律楚材谓为旄星之精”的记载,背后还有一段历史故事。据《元史》记载:元太祖十九年(1224年),成吉思汗率领大军西征接连取胜,却突然决定收兵,起因便是“甪端现身”。当时,成吉思汗为追击花剌子模国(位于今中亚西部)的国王,不顾谋臣耶律楚材劝谏,执意率军南下。当蒙古大军抵达印度河沿岸时,将士们远远看见河水蒸气弥漫、日光迷蒙,口干舌燥的众人纷纷下马饮水,忽然在河滨发现一头大怪兽,其发出的声音酷似人言,仿佛在说“汝主早还(你家主人早点回去吧)”。耶律楚材趁机对成吉思汗说,这头瑞兽名为甪端,是上天派来警示他的,为保全民命应尽早班师。成吉思汗于是顺应“天意”,没有行进,回马班师。

解读明清帝后与神兽渊源

《故宫里的神兽》也聚焦帝后与动物的关系,储秀宫前的铜鹿造型,便是典型例证。

储秀宫是故宫西六宫之一,是明清后妃的居所,也是慈禧一生最重要的居住之地。自咸丰二年(1852年)五月初九入宫起,直到执掌朝政,慈禧大部分时间都住在储秀宫。咸丰六年(1856年)四月二十七日,慈禧在储秀宫后殿生下载淳,即后来的同治皇帝。咸丰皇帝驾崩后,慈禧曾迁居长春宫,但在光绪十年(1884年),她对储秀宫进行改造后,又搬回储秀宫居住。改造后的储秀宫前,增设了一对铜鹿,这对铜鹿的主要寓意之一,便是表达慈禧对咸丰帝的眷恋。

鹿在传统文化中可代表爱情。例如,“丽”的繁体字“麗”,是与鹿相关的象形字,形似两张鹿皮。古人嫁娶时,男方会向女方赠送两张鹿皮作为聘礼,寓意迎娶美丽的女子。元代陈桱所撰《通鉴续编》记载:“上古男女无别,太昊始制嫁娶,以俪皮为礼。”这里的“太昊”即伏羲,“俪皮”指成对的鹿皮。后来,人们便以“伉俪”代指夫妻,其渊源便与“俪皮”(鹿皮)相关。

南朝刘宋时期的范晔,在《后汉书》里记载了“鹿车共挽”的故事:西汉大臣鲍宣的妻子,名叫桓少君。鲍宣曾经跟随少君的父亲学习,少君的父亲很赞赏他,便把女儿嫁给了他。少君出嫁时,准备了丰厚的嫁妆。鲍宣看到后并不高兴,就对妻子说:“你生在富贵人家,习惯穿着漂亮的衣服和饰品,可是我实在贫穷低贱,不敢接受如此大礼。”妻子于是回应道:“我父亲因为您品德优秀、修养良好,所以让我侍奉您,我也愿意听从您的吩咐。”鲍宣笑着说:“你能这样,正合我意。”于是,少君便全数退回了那些丰厚的嫁妆,改穿平民的衣服,与鲍宣一起,坐着鹿车回到家乡。“鹿车共挽”比喻夫妻之间相互尊重、相互体贴,同甘共苦。

纠偏故宫神兽传闻与科普

故宫神兽深受公众喜爱,与之相关的传闻非常多。其中一些传闻缺乏历史文化依据,因而需要“纠偏”。本书结合建筑用途及史料,对部分错误传闻进行了纠正,科学解读了故宫神兽真实的历史文化内涵,对“仙人骑凤”理解的纠偏,便是典型例证。

公众去故宫参观时,时常会留意到屋顶上有各种神兽造型,在神兽队列的最前方,就是“仙人骑凤”的造型。有传言称,仙人是姜子牙(周朝时期)的小舅子,或是齐湣王(战国时期)的化身。实际上,这种说法毫无根据,故宫屋顶的骑凤仙人造型与姜子牙、齐湣王并无任何史料关联。大量研究表明:隋唐及更早时期,屋顶四角的屋脊前端极少出现走兽造型,多用三角形的戗砖或多层筒瓦垒叠。到了宋代,屋脊上逐渐出现脊兽瓦,且走兽前端出现嫔伽形象。此处的“嫔伽”,是佛教中的迦陵嫔伽,译为“妙音鸟”,为人身鸟羽,呈展翅之态。仙人骑凤造型,自明代起,大面积地出现在皇家建筑的屋顶上。其中,仙人的装扮与道士有诸多相似之处:蓄发并盘成发髻,以表示大仁大孝、顺应自然;宽松、大方的衣襟类似道袍,象征内心自由、隔断尘凡。宋代李诫的《营造法式》记载:“雕混作之制有八品。一曰神仙,真人、女真、金童、玉女之类同”,即真人形象是建筑脊饰的内容之一。结合该书所附图样来看,真人造型特点与故宫屋顶仙人高度相似:头顶束发,道袍飘飘,呈驾凤凰遨游之状。需要说明的是:“真人”指道士中修炼达到极高境界之人,也可指修道成仙者。

结合史料我们不难发现,明朝开国皇帝朱元璋、紫禁城肇建者朱棣,以及明代的多位皇帝,都对道教极为推崇,这是故宫屋顶上出现仙人骑凤造型的重要原因。另一个重要原因是,“仙人骑凤”在道教中与防火密切相关。例如,明代徐企龙的《万宝全书》中,记载了道教“九凤破秽”的咒语:“九凤翺翔,破污十方。仙人引道,出入华方”,意思是九只凤凰展翅高飞,翱翔于天际,它们驱散世间十方(指东、南、西、北、东南、西南、东北、西北、上、下十个方向)的污浊之气;随后仙人降临,驾凤为众生指引道路,带领众生消除以火灾为主的各种灾患。此处“华方”即毕方,是古代的一种神鸟,它在哪里出现,哪里就会有大片野火。由此可知,骑凤仙人的造型多见于明代及以后,且为道士形象。“仙人骑凤”的主要寓意,是消除以火灾为主的各种灾患。

综上所述,《故宫里的神兽》是一本较为全面、准确解读故宫神兽历史文化的书。恰逢今年是故宫博物院建院100周年,笔者希望本书能借此契机,丰富读者的历史文化知识,为更好地弘扬故宫优秀传统文化贡献一份力量。

(作者:周乾,系故宫博物院研究馆员、古建专家)