《光明行》:用爱与坚韧点亮生命之光

- 外汇

- 2小时之前

0 - 4

(来源:光明日报)

转自:光明日报

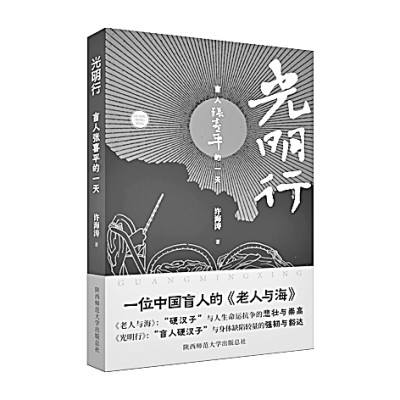

《光明行——盲人张喜平的一天》

许海涛 著

陕西师范大学出版社

西安西咸新区马王村的晨光里,天生失明的农民张喜平是特殊的早行人。他从20岁起便背着上百斤的鸡蛋筐,在黎明前踩下第一串坚实的脚印。近四十年来,他的叫卖声穿越街巷,在西安这座城市刻下了独属于自己的生命轨迹。作家许海涛被这位盲人的故事深深打动,他用一个月的亲身陪伴,将其经历凝成《光明行——盲人张喜平的一天》(以下简称《光明行》)。这部非虚构作品不仅是个人记录,更如镜子,照见个体困厄中的韧性,也映出城市温度与社会对特殊群体的关爱。

《光明行》最动人的魔力,在于跳出了苦难叙事的窠臼,它不刻意渲染失明的困顿,而是以平实的笔触,从张喜平一天的生活里,拆解出他近四十年的坚韧、仁孝与慈爱。

张喜平每日凌晨五点起身,扛着180斤重的鸡蛋笼赶到公交站,靠公交车报站声辨路。他撞过电线杆,甚至掉进过下水道,鸡蛋也被摔碎。他“卖鸡蛋嘞——”的吆喝声穿过大街小巷,双腿因常年行走静脉曲张,却始终坚持。数十年间,他每日往返60公里,为省钱从不吃外食。马王村的老者们说,张喜平“一口硬杠杠的气,活出了这一身金刚刚的皮”,这“硬气”不是对抗命运的蛮力,而是在认清生活真相后依然热爱生活的勇气。当被人问及“若早知此生艰难,还愿来吗?”张喜平那句“来哩!我的命,我认!”这是他对生活的执拗,更是他刻在骨子里的坚韧。

在坚韧之外,张喜平的生命更藏着温柔底色。他心里装着对母亲的牵挂、对养女的疼爱:青年丧父后,他不仅撑起自己的人生,更盖起新房让年迈母亲安享晚年,用行动诠释“孝”的重量;偶遇弃婴梅梅,他以微薄收入为她筑就温暖港湾,帮她解决落户、凑齐学费送她读大学,见证她成家生子。即便女儿心疼他年老,劝其停歇,他也不愿给家庭增添负担,依旧穿梭街巷卖鸡蛋。

“进庙念经只是小修,你卖鸡蛋是大修——坊上巷巷道道是你的道场,担笼是你的经书,鸡蛋是你的经文。”一位老者对张喜平说的这番话,恰好道破《光明行》的深层意蕴:真正的修行,在人间烟火之中。

张喜平的“光明行”,从来不是一个人的独行。多年卖鸡蛋的路上,无数双手为他搭起了温暖“盲道”:家人每天清晨送他到公交站,目送他安全启程;公交车司机总会多等片刻,帮他提鸡蛋上车、安顿座位;交警见他过马路,会快步上前扶稳他的胳膊;环卫工人主动帮他看管卖鸡蛋的小拉车;街上商户们总是优先买他的鸡蛋,盼他早卖完早回家;麦绒嫂帮他收养梅梅,高警官在他收到假币后伸手相助,周哥为他安排工作,郭总资助梅梅上学……这些善意从不是刻意的帮扶,而是融入日常的默契,像空气般自然。这份默契的背后,是中华民族守望相助的精神基因。无数微光汇聚,让张喜平的路不再崎岖,这些善举既支撑着他的生存,更在无形中完成了一场集体的道德实践。

面对社会各方的帮助,张喜平始终心怀感恩,总想着用行动回报顾客、亲友和社会:他坚持诚信经营,卖出的鸡蛋新鲜且足斤足两,绝不亏心;亲友的家中遇难事,他会尽力提供帮助。这种双向奔赴的温暖,正是社会文明最生动的注脚——文明从不是空泛的宏大口号,而是你扶我一把、我暖你一程的具体实践,藏在每一次真诚的互动里。张喜平先后荣获“中华慈孝人物”“全国自强模范”“中国好人”等荣誉。这些称号是对生命态度的礼赞——即便身处黑暗,也要活成照亮他人的光。当政府为他提供帮扶、社会组织为他链接资源,这些支持与民间善意形成合力,共同托举起一位残疾人的尊严。

《光明行》被改编为电影《我心光明》,编剧芦苇表示,影片要着力“呈现人与人的温暖”。这种跨媒介传播,不仅会让更多人看见残疾人群体的生存状态,更能传递核心认知:弱势群体需要的不是俯视的关怀,而是平视的尊重。回望张喜平四十一年“光明行”,我们看见的不只是个人奋斗史,更是城市文明成长史。从个体坚守到社区帮扶,从民间善意到政府支持,无数力量交织,构筑包容、温暖的社会环境,印证了:身处黑暗,心怀坚忍便能点亮自己;个体微小,得社会守望相助便会绽放光芒。这正是《光明行》给我们的最珍贵的启示——生命的价值,不在于拥有完美的境遇,而在于于困顿中坚守善良、黑暗中追寻光明,并用自身微光,照亮更多人的路。

(作者:韩红艳,系陕西省社会科学院副研究员)