新中式新在哪儿?

- 外汇

- 2小时之前

0 - 5

(来源:光明日报)

转自:光明日报

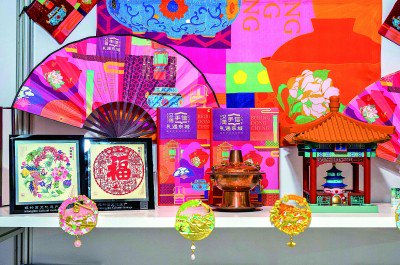

第34届多哈国际书展上,中国的文创产品惊艳亮相。新华社发

第五届中国国际消费品博览会上,参展商在制作湘绣。新华社发

湖南常德,新人们身着简约中式婚服参加国潮集体婚礼。新华社发

天津,一对新人在集体婚礼上进行合卺礼环节。新华社发

辽宁鞍山,雕刻师在展示一件融合了国潮元素的岫玉作品。新华社发

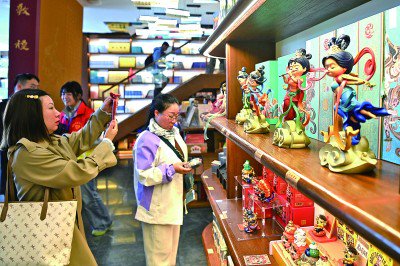

甘肃敦煌,游客在敦煌书局观看国潮产品。新华社发

甘肃敦煌,游客在敦煌书局观看国潮产品。新华社发【记者观察】

做了十多年中式服装,设计师杜若渝发现,自己所在的行业突然“火”了——顾客群体逐渐从最初的文艺从业者扩展至各行各业,许多同行也纷纷加入“新中式”服饰赛道。

和许多设计师的经历相似,杜若渝曾因为买不到心仪的中式服装,创办了自己的服装品牌。现在,她不仅能买到各式各样的“新中式”服装,还能在日常消费中,选择“新中式”家居、香薰、文旅等各类产品……

“‘新中式’,其实是一种自发‘生长’出来的审美风格。”在杜若渝看来,这场以“新”为名的文化实践,是当代年轻人“用脚投票”的消费选择,也是传统文化逐渐内化于中国人生活方式的一次见证。

1.衣食住行皆可“新中式”

在不少旅游景区,常常可以见到身着斜襟、立领、盘扣等中式元素服装的年轻人,融入古色古香的环境中。近年来,从中式服装受到年轻人喜爱,到故宫文创“出圈”,再到《黑神话:悟空》走红全球……“新中式”美学已逐渐成为一个现象级的文化符号,可谓“万物皆可‘新中式’”。

何为“新中式”?

“‘新中式’并非简单地复古,而是立足于当代社会,以现代人的审美和生活方式为基点,重新解读、演绎和创新传统文化。”武汉大学文学院副教授宋时磊认为,“新中式”旨在创造出既具中国传统文化神韵,又符合时代精神和现代生活需求的文化表达方式。

“以前,我会觉得汉服、唐装这些传统服饰过于隆重,但现在的‘新中式’服饰越来越日常和时尚了。平常上班穿件改良版的立领衬衫,再配上牛仔裤,时尚又舒服。”林安是“新中式”服饰的爱好者,她发现,服装设计师们正用更简约、现代的手法重新诠释中国传统元素,这让越来越多的年轻人乐于穿着“新中式”服饰。

“‘新中式’兼具传统风格和设计感,融合了中式元素和时尚潮流,其实是中式传统美学的现代化,但又超越了单纯的美学范畴,覆盖生活的方方面面。”上海交通大学媒体与传播学院副教授吴舫敏锐察觉到,这场主要由年轻群体推动的文化实践,正在重塑当代中国人的生活图景。

早上打八段锦,白天喝养生茶,晚上泡脚……社交平台上,不少年轻人“晒”出了自己的“新中式”养生生活方式。在他们看来,“新中式”养生不仅融合了传统中华医药养生文化,还结合了现代健康科学理念,是一种既疗愈心灵、又适应当代人生活节奏的健康生活方式。

新华社等联合发布的《Z世代健康说:新中式新生活》显示,某平台上关注健康养生内容的人群中,近80%为“Z世代”。在这场由“Z世代”掀起的生活浪潮中,“新中式”早已不仅仅是一件衣服、一杯饮品,而是年轻人表达态度、分享生活的载体。

故宫以东,中医药老字号长春堂孵化的子品牌茶饮店门庭若市。它将传统中医药理论与现代茶饮文化相结合,根据二十四节气的变化,推出不同口味的茶饮。顾客们举着古韵十足的草本茶,以红砖墙为背景拍照打卡——古老汉方“潮”成了年轻人的社交货币。

“不久前兴起的‘围炉煮茶’热,也是‘新中式’融入大众日常生活的生动表现。”近年来,宋时磊一直关注与“新中式”相关的各种新生事物,他认为,“新中式”个性化、多样化的特质,恰好契合了年轻一代自我表达和文化认同的需求,这既承袭了传统文化的内核,又让传统焕发出新的生命力。

2.年轻人为何爱上“新中式”

“中式美学从来都不缺乏爱好者。”吴舫举例,中式红木家具在家具市场一直卖得很好,只是当时的消费群体可能主要以中老年群体为主,“现在,‘新中式’成为一种美学或者生活方式,主要是因为中式美学在现代化的过程中,打动了年轻群体,因此有了更加广泛的受众。”

实际上,“新中式”并非传统文化热的第一股浪潮。早在2018年的“国潮热”中,以故宫文创、中国李宁等为代表的具有中国特色的本土品牌便已走红。同样是注重传统文化与现代文化的交融,“新中式”与“国潮”有何不同?

在宋时磊看来,“新中式”更像是一种根植于文化和设计的理念,力求体现中国传统文化的精髓和意境,将传统文化融入当代人的衣食住行,借此提升整体文化品位和认同感;而“国潮”则更像是一种以消费为的文化潮流,侧重于将传统元素快速地融入现代时尚,以吸引年轻消费者。“当然,随着二者的发展和相互影响,它们的界限逐渐模糊,相互借鉴和融合。”宋时磊说。

“更为重要的是,中式美学有很好的符号基础。”吴舫进一步解释,中国有悠久的历史,各个民族各个历史时期都有非常丰富的美学资源,它们为“新中式”审美的发展奠定了扎实的文化基础。

博物馆作为承载历史与文化的殿堂,自然成为承接这股“新中式”热潮的重要载体。人们去故宫博物院感受古代艺术珍品,到上海博物馆领略青铜器文化的辉煌成就,在苏州博物馆欣赏现代建筑与传统园林的巧妙融合……据国家文物局统计,2025年10月1日至8日,全国博物馆接待观众近8630万人次。

再看今年端午假期,去佛山看龙舟漂移、吃龙舟饭,去嘉兴包粽子、做香囊成为社交网络上的热点话题。旅游平台数据显示,与去年相比,端午民俗体验游的搜索热词同比增长50%。这种对于传统节日的深度体验,正成为一种新时尚。

博主“春雨梦游记”在体验了一场“新中式”旅游后感慨:“我们看到千百年前的人们是如何热烈尽兴地活着,他们舞蹈、唱曲、打铁花,奔走在各自的命运里,灯火可亲,日子滚烫。拨开千年迷雾,原来我们想要的始终是同一种生活……”

宋时磊认为,无论是博物馆热,还是“新中式”旅游的流行,都意味着当下青年群体对标准化、同质化有所思考,对单一审美产生了疲劳,“他们渴望更具个性、更有本土特色和文化底蕴的生活方式,这就催生出多样化的美学流行趋势,‘新中式’正是其中之一”。

3.“新中式”有持久的生命力

“新中式”一次次掀起“破圈”热潮,质疑也随之而来——它会像许多网红事物一样,来得快去得也快吗?

放眼市场,似曾相识的盘扣马甲、千篇一律的马面裙、随意堆砌的传统服饰元素……有部分消费者直言,缺乏创新的“新中式”服装,看多了难免让人审美疲劳。

杜若渝对此却十分坦然。她认为,这是“新中式”服饰发展的一个必经过程。当一种风格突然大火,商家们难免蜂拥而上。但她相信,消费者的反馈会促使市场逐渐回归理性,从粗放式走向精细化发展。

“‘新中式’,还会不断生长。”杜若渝十分笃定,“我们共同活在这个时代,我们也在共同地创造这个时代。当我们不断向内体会传统文化,向外思考周边世界,新的创造会自然生发。”杜若渝说。

吴舫也认为,“新中式”的生命力在于它是发展和变化的,“当消费者穿着传统服饰游园、拍照,在社交媒体分享他们的体验和感受,这种行为会在一定程度上影响产品的设计。正是这种动态的过程,塑造了‘新中式’的消费美学,形成了一种参与式的文化体验”。

如何平衡守正与创新的关系,是围绕“新中式”的另一个热点话题。以“爆款”民族舞剧《红楼梦》为例,创作团队并没有完全沿袭经典,在呈现惜春作画、刘姥姥逛大观园、黛玉焚稿等经典场面之外,还创造性地加入了十二钗合体的新场面。在全剧临近尾声的一幕中,一片白茫茫的花海中,十二钗褪去戏服与首饰,身着纯色长裙,站在椅子上翩翩起舞。

这一创新表达引发了观众两极分化的评价。有人批评其现代舞风格过于割裂,撑不起《红楼梦》的底蕴;也有人赞赏它没有囿于原著,将隐晦的悲剧性推向极致。

“新中式”创新的“度”,究竟应该如何把握?吴舫认为,中式美学是所有中国人共同的文化资源,对于什么是中式美学,传统文化中什么是美的,大家都有不同的理解,也都可以参与创作。这种共同创作带来的变化与发展,正是“新中式”的魅力所在。

现代科技的助力也是传统文化推陈出新的重要方式。2024年,《黑神话:悟空》成为游戏领域的现象级产品。对此,主创团队坦言,这款游戏的成功得益于科技创新和技术进步的强劲赋能,也得益于优秀传统文化的丰厚滋养。

“新中式”的“新”,是更新,也是创新;是温故知新,也是吐故纳新。“无论时代如何变迁,对自身文化根源的追寻和认同感都是人类普遍的情感需求,‘新中式’恰好满足了这一点。”宋时磊认为,不该简单地将“新中式”等同于一般流行趋势,“它深深扎根于我们的优秀传统文化之中,它的流行,恰恰证明了那些穿越千年的文化基因,始终保有与每个时代对话的能力。”

或许,这就是“新中式”新在哪儿的答案——传统文化元素不再是被敬而远之的遗产,而是成为流动的、生长的、与每个人呼吸相通的当下。

(本报记者 方曲韵 本报通讯员 薛静迪)