跟着红枸杞解锁海西文旅新路线

- 外汇

- 7小时之前

0 - 5

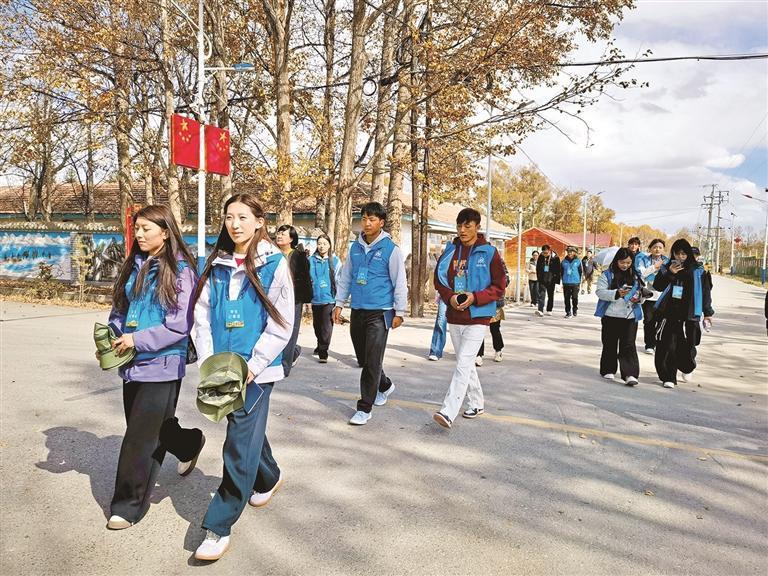

研学留影。

茶卡盐湖,我们来了。

研学路上很开心。

西海新闻记者

陈富红/文 邓建青/图

10月17日,由中共海西蒙古族藏族自治州委宣传部主办、西海都市报社承办的“红杞风光别样美 高原研学探海西”活动落下帷幕。这场穿梭于盐湖、戈壁与绿洲的旅程,不只是一次边走边学的探索,更像一把神奇钥匙,解锁了海西文旅融合发展的生动密码。

一颗颗鲜红的柴达木枸杞,不仅是高原馈赠的珍宝,更是串联起海西州产业发展的“金色纽带”。

亿林枸杞科技开发有限公司的产业园里,研学团队亲眼见证了一颗枸杞的蝶变。从田间地头的有机种植,到烘干厂房的烘干晾晒、车间的枸杞原浆深加工,再到销往全国各地,还有法国、德国和比利时等多个国家和地区,小小的枸杞开启着大大的全球之旅。

研学中,师生们向着诺木洪农场的枸杞采摘园出发。广阔的枸杞地里,枸杞树排得整整齐齐,叶子正从上往下悄悄变黄,枝头挂着的一颗颗红枸杞,活像一串串红宝石。车还没停稳,大家就忍不住左顾右盼。

车门一打开,师生们拎着提前备好的小塑料瓶,冲进枸杞地。身着蓝马甲的孩子们扎进树丛,边笑边采,热闹极了。“要一把一把摘才快,我都摘半瓶啦。”李琪楠同学小小的身影穿梭在树间,动作麻利得很。

山西日报记者王黎摘得不亦乐乎,“第一次摘新鲜枸杞,味道浓得很,甜滋滋的很醇厚,我要带回太原,让家人、同事和朋友都尝尝。”

在素有柴达木“绿洲”之称的都兰县,枸杞是当地的支柱产业,种植面积足足有21.54万亩,占全州的49.40%、全省的47.70%。不光如此,都兰县还借着枸杞产业的势头,发展起了藜麦、青稞、牦牛、藏羊等产业,走出了一条产业多元融合的路子。

文旅融合可感可触 每个打卡点都藏着小惊喜

如果说枸杞是海西文旅的点睛之笔,那么“文旅融合”是这片土地的底气所在。研学路上的每一个打卡点,都像一个藏着惊喜的盲盒,拆开就能看到不一样的精彩,这也是海西州文旅融合发展的鲜活注脚。

莫河驼场是第一站,讲解员程建玲指着泛黄的照片,深情并茂地讲述骆驼运输队支援青藏公路建设的往事,身旁的骆驼雕塑与研学学生的笑脸相映成趣,红色历史和生态观光为驼场注入了新生机。

站在茶卡盐湖中,天空与湖面无缝衔接,学生们举着相机拍摄“天空之镜”的倒影,在船上放声高歌《郁金香的故乡》。这里曾是古丝绸之路的重要驿站,如今通过盐湖观光加盐文化体验的形式,让千年盐路变成了全国闻名的旅游景点。

走进格尔木国际教育展示馆,就有一种穿越感,从盘古开天地的神话,到诺木洪文化的古岩画,再到唐蕃古道的商贸传奇,昆仑文化几千年的脉络铺在眼前。

飞机、坦克、手枪、战车等设备模型让学生们震撼不已,科技手段让“青藏公路精神”变得可感可知。李琪楠凝视着馆内的各种国防武器模型。“我为中国骄傲!我为生在伟大中国、伟大时代自豪。”李琪楠说。

柴达木第一镇历史陈列馆里,更是处处藏着有故事的小细节。红墙上的老照片里,石磨转动着把炒面磨得细细的。黑白合影中,1954年的筑路队员举着铁锹,脸上写满开辟青藏公路的干劲。沙盘上,香日德镇的地形一目了然,香日德河像一条绿色的丝带,把小镇分成河东、河西两部分。有同学感叹:“原来这座戈壁小镇是这么发展起来的。”

都兰县的惊喜还没结束。7.76万亩的藜麦种植面积,占了全州的81.3%,预计产量有1.31万吨,从种植到加工再到销售,藜麦产业正成为当地农业的新增长点。而在热水墓群,墙上的照片把古墓的结构还原得清清楚楚,把曾经只在历史课本里的吐谷浑文化,变成了可见可感的现实,让旅游景点成了传承文明的桥梁。

从自然景观到人文遗址,从红色记忆到科技体验,海西正用文旅融合的魔法,让每一处资源都成为可见、可感、可享的旅游产品。

研学收获欢乐多 每个人都有小感动

车厢里,来自不同地方的学生们讨论着一路见闻。“茶卡盐湖的盐雕美极了!”胡文辉同学举着亲手体验做成的盐雕小福袋,语气里满是惊喜。多杰卓玛同学怀抱采摘的新鲜枸杞,拿出手机放大观察,嘴角情不自禁地上扬。

李琪楠的笔记本上记满了知识点,字迹工整,她说:“最触动我的,是将军楼前那句‘这就是格尔木’的传说。当年慕生忠将军让荒无人烟的戈壁有了城市的雏形。这种顽强拼搏、甘当路石的精神,恰是我们年轻人最需要的力量。”

随行的省外媒体记者目不暇接地欣赏美景。秋意弥漫的将军楼公园里,南方都市报品牌运营部副主任李冠祺对着天路纪念塔雕塑认真拍摄,感叹没想到海西有这么深厚的历史。在柴达木第一镇历史陈列馆,新安晚报、大皖新闻文旅中心主任周晔拿着录音笔,认真记录讲解员讲述这座戈壁小镇崛起的历史。

“这样的研学很有意义,让学生们走进现场,对各种事物的体验和感悟有了更加具象化的理解。”研学带队老师邢加宝感触颇多。

这些鲜活的神态、真诚的语言,不仅是对此次研学的肯定,更成为海西文旅口碑传播的最佳载体。

这趟海西研学之旅,是一次产业认知,让师生看见柴达木枸杞背后的多元发展。这也是一次文化探寻,让大家触摸海西州文旅融合的各种可能。更是一次情感连接,让更多人爱上这片充满活力的高原土地。

“随着海西文旅的不断融合与升级,相信会有更多人沿着研学的足迹,走进这里,读懂这里,让这片土地成为更多人心中的‘宠儿’。”青海日报记者苏烽说。