漫画的演进史

- 外汇

- 7小时之前

0 - 5

转自:贵州日报

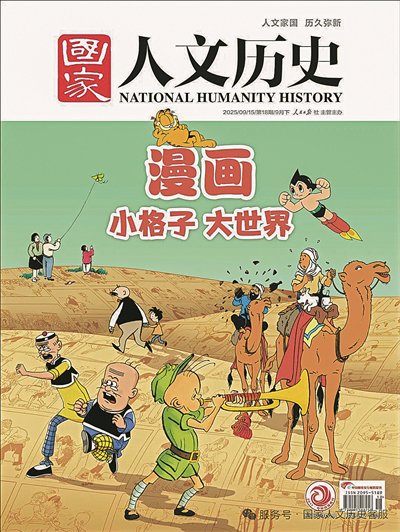

《国家人文历史》2025年9月下,半月刊

1924年,丰子恺在《我们的七月》杂志发表了自己的成名画《人散后,一钩新月天如水》,作品以水墨绘就,画中疏帘卷起、新月升空,寥寥数笔却余味不尽。时任《文学周刊》主编的郑振铎见此画后大为激赏,邀请丰子恺为《文学周刊》供稿,并于次年将其画作整理成册发行,书名《子恺漫画》。从此,“漫画”作为一种艺术形式在中国有了自己的名字;丰子恺先生也因此被誉为中国漫画艺术的开创者。最新一期《国家人文历史》杂志,以漫画的形态演进为脉络,梳理其从单幅讽刺、四格幽默到短篇叙事与长篇巨制的多样风貌。

关于“漫画”的定义很多,杂志将“漫画”理解为一种跨越语言与文化的视觉诗,“好比文学中的绝句,字数少而精,含义深而长。”最早的漫画是单幅的作品,后来因其讽刺性而独具艺术魅力。此时的单幅讽刺漫画如锋利匕首,直刺社会痛点,鼓舞战火中的铮铮铁骨。文章以丰子恺在抗日硝烟中以笔为刀的“漫画战争”为例,详述其“艺术抗争”的经过与内涵。概言之,抗战的烽火为丰子恺的绘画理念注入了新的内核。抗战之前,他的漫画以“儿童情趣、人间世相、古诗新画为主要题材,画面宁静致远、包蓄人间情味”;抗战之后,创作了大量“为护生而抗战”的作品。在丰子恺看来,漫画的宣传效果比文章大。他主张通过漫画这种感性的画面,让更多不识字的百姓懂得抗日救国的道理,进而加入抗战行列。

四格幽默漫画,则在起承转合之间尽显人生百态,以微缩剧场道尽悲欢离合。四个边框,几道分割线,构成了现代人非常熟悉的叙事单元。“格子”里盛满了人世间的笑与泪。杂志以“史努比”这一漫画形象为例作阐述:“史努比”是诞生于二战后的经典漫画形象。这一时期,经济腾飞、新技术的普及重塑了人们的生活方式,大众传媒的脚步则孕育了那个时代的文化符号和审美风格,漫画也不例外。漫画家舒尔茨创作的《花生漫画》篇幅短、易连载的作品,抓住了读者日益稀缺的注意力,作品中的主角“史努比”是一只白色比格犬,它直立行走、聪慧机智、可爱至极且充满好奇心,折射出这一时期典型的美式生活方式,深受读者喜爱。

杂志还以地域为脉络,梳理了漫画在不同国家和地区的发展历程:在日本与美国,漫画发展出独特的商业模式与文化生态,其内容与审美无不随着社会的发展而留下不同风格的烙印。而中国现代漫画自《子恺漫画》发端,历经救亡图存的烽火岁月、改革开放的文化复苏,至今日网络条漫与动画电影的蓬勃共生,每一步皆与国运民情紧密相连。

(《漫画的演进史》由贵阳日报为您提供,转载请注明来源,未经书面授权许可,不得转载或镜像。)