明献陵为何最简朴

- 外汇

- 2小时之前

0 - 1

▌杨征

秋高气爽,位于昌平的十三陵是不错的赏秋怀古之地。

在明代营建的十二座帝陵中(崇祯帝的思陵为妃子坟改建),流传着“献陵最朴,景陵最小”的说法。明献陵是明代第四位皇帝,仁宗朱高炽的陵寝。献陵在建筑布局上有哪些特色?

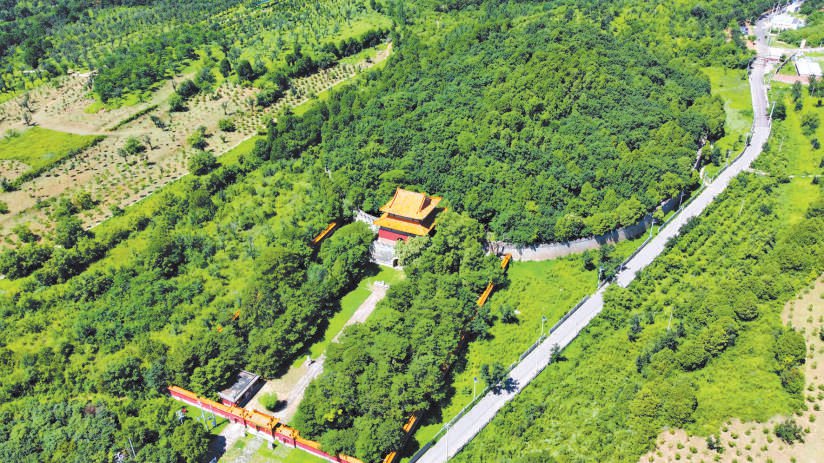

俯瞰明献陵后院 杨征 供图

俯瞰明献陵后院 杨征 供图九月天子 遗诏薄葬

洪熙元年(1425年)五月十二日,即位未满九个月的朱高炽病危(他于永乐二十二年即1424年八月十四日登基),并于当天在紫禁城钦安殿病逝。这一切都来得有些突然,还不到五十岁的朱高炽估计也没有预料到这一点。

历史上关于他的驾崩有很多疑点,也有很多传闻。比较流行的说法是他死于“宫斗”:朱高炽的贵妃郭氏和皇后张氏不和,郭氏利用皇后诞辰之际,邀请皇后来自己宫中庆贺,朱高炽也随着皇后一起去了。郭氏向皇后敬酒,结果皇后怀疑里面有毒而不喝,这时候朱高炽为了显示大度,把贵妃递过来的酒一饮而尽,结果中毒身亡,郭氏也因为畏惧而自杀身亡。这一说法有些荒谬,郭贵妃即使再蠢,也不至于会在有那么多目击证人的场合下把毒酒拿给皇后,而且皇帝夺过贵妃敬给皇后的酒杯这种事儿,本身就有失身份,注重礼法的朱高炽应该不会做出这种事情来。

第二种说法是朱高炽被大臣当庭羞辱,气愤至极,最终导致身亡。这位敢于跟皇帝叫板的人是明史上以直言敢谏而著称的翰林院侍读李时勉。当年永乐皇帝迁都北京后不久,三殿即遭雷火击毁。李时勉便利用这个时机向皇帝上书,直言迁都的错误。这道奏疏使得永乐皇帝龙颜震怒,立即将李时勉下狱问罪,幸有杨荣的保释才得以幸免。

到了朱高炽即位后,这位李大人还是“不长记性”,直言朱高炽不应该在居丧期间亲近妃嫔。于是皇帝把李时勉召到便殿,想和他当面单独解释,可是李时勉的执拗劲儿上来了,任凭皇帝说什么还是坚持自己的意见。盛怒之下,朱高炽令武士用金瓜锤击李时勉,李大人当场折了三根肋骨。气急败坏的朱高炽准备将李时勉发配到交趾道(今越南境内)做个御史,并要求这个爱上书言事的李大人到了交趾后每天审理一个犯人,并每天向皇帝上报一次情况。旋即又将他打入锦衣卫诏狱,奄奄一息的李时勉在锦衣卫千户的关照下才幸免一死。

皇帝被大臣气死,多少有些戏说成分。不过,据史料记载,朱高炽是典型的肥胖症患者,而且腿脚还不太好使。肥胖容易引起体虚,因此朱高炽即位后,常会服用一些进补的药物。据明中期成书的《病逸漫记》一书记载,在当时,人们对于朱高炽的突然离世已经有若干种传闻,其中一个就是前面提到的毒杀说,有的则说是被雷击致死。该书作者为了揭开这个谜底,特意询问了宫里面的一位太监,得到的答案是:“皆不然,盖阴症也”。这也就说明了朱高炽确实有体虚的症状。

他最终驾崩的钦安殿也是一个揭开谜底的关键,这处殿宇是永乐年间兴建的用以祭祀玄武大帝的道教场所,联想到朱高炽体虚,能够猜想到他可能就在此服用道士们进献的丹药。而服用后短时间内毒发身亡,可能性还是很大的。

在遗诏中,朱高炽说:“朕既临御日浅,恩泽未浃于民,不忍复有重劳,山陵制度务从俭约。”这一句话决定了献陵简朴的营建制度。从史料中也能够看出,献陵自开始营建至安葬仁宗朱高炽,只用了短短三个月的时间,非常迅速,而其简朴的制度,直接影响了此后的景陵、裕陵、茂陵、泰陵和康陵的营建,直至世宗朱厚熜兴建永陵开始,才将这一传统打破。

规制简朴 五代承袭

献陵的前院如今在松柏的掩映下,已经完全成为了一片遗址,甚至院落的围墙也基本上无存,出于对遗址的保护,相关部门已经用铁栅栏将整个遗址区围了起来。

该院落主体建筑为祾恩殿,原来建筑面阔为五开间,屋顶或为单檐庑殿顶,无论从规模还是细节上都比长陵要逊色很多。目前大殿仅存台基和柱础石,其中西北角有一部分基址已经被土覆盖。大殿两侧原有东西配殿和焚帛炉,早已被毁弃,其基址掩埋在黄土之下。

祾恩殿前后各有一座院门,其中南侧为正门祾恩门,仅存陡板式台基(平直形,不似须弥座般奢华)。台基之上是乾隆年间缩小的祾恩门的柱础石和门砧(音“贞”)石。

献陵前院向南,跨过昌赤路,沿着乡间小路步行约150米左右,便是献陵的神功圣德碑碑亭遗址。该碑亭原有形制为重檐歇山顶,略同于长陵院内的龙趺碑碑亭。如今仅存基址。

该基址为十米见方的正方形,四周残存着清代砌筑的宇墙(为清代保护碑亭而建),正中便是螭首龟趺的献陵神功圣德碑,这座碑上并没有文字,原因是该碑为嘉靖年间所添补,当时在位的明世宗秉承“只树碑,不写文字”的原则,所增补的献、景、裕、茂、泰、康六陵,包括长陵的龙趺碑,最终就都成了无字碑(长陵龙趺碑上文字系清代所刻)。

献陵前院向北的区域,如今已经完全沦为一片果园,这里便是遮挡于献陵前后两院之间的“玉案山”,它也是献陵的整体布局中最有特色的一个部分。从献陵的航拍图不难看出,其后半部分即方城、明楼和宝城院落,背倚天寿山,其宝城向北,形成了一连串起起伏伏的小山丘。献陵的两侧,有长陵宝城后的山丘和庆陵宝城后的山丘,两者蜿蜒盘绕在献陵的后院。群山环绕,使得献陵后院处于一个相对封闭的小空间内。当年兴建陵寝的工匠们,在山体的南侧单独修建了献陵的前院,使得献陵的陵宫“一分为二”。

献陵的后院基本仿自长陵,其最南侧有一条蜿蜒的河流,上面架设有三道单孔石桥,石桥栏板已经无存。献陵的方城并不像孝陵和长陵,后两者进入门道后没有上坡然后折向两侧登城,前者则是贯通整个方城,直抵宝城内部,然后两侧沿着宝城的内壁设有登城的马道。

乾隆年间大修十三陵时,为防止牛羊误入宝城啃食宝顶上的植被,采用了将方城门洞封闭的措施。因此直至今日,献陵方城下的门洞仍然处于封堵的状态。

方城之上为献陵明楼,重檐歇山顶,四面辟券门。但乾隆年间大修的过程中为了加固楼体,将东西两座券门封堵。明楼内为圣号碑,碑首为篆体字“大明”,碑身则为楷书“仁宗昭皇帝之陵”,基座采用须弥座样式。

从一些建筑的细节上也可以看得出献陵的营建非常节俭。首先献陵不再采用孝陵和长陵的三进院落的制度,将两座陵寝第一进院落中的神厨、神库缩小尺度,单独在陵宫外建设。而且献陵陵宫的宽度,不及长陵的一半。

献陵祾恩门现存的台基,比起长陵来也低矮了不少,长陵祾恩门的基座高1.57米,加上汉白玉的栏板接近3米,而献陵祾恩门基座只有半米高,尚不及长陵的三分之一。并且从献陵开始,以及其后的五座帝陵的祾恩门,均采用了三开间单檐歇山顶的规制,比起长陵的五开间,缩小了不少。

还有一处值得一提的细节,那就是献陵祾恩殿御路石雕。长陵大殿前后都设有御路石雕,共有六块,其上雕有海水江崖、二龙戏珠、海马等图案,而献陵只有大殿前的一块石雕,并且雕刻内容只有纵排五路的万字云纹,其下为五座宝山,周边是串枝式卷草纹,相较于帝王而言,它非常简朴。

献陵之后的五座陵寝中除景陵御路石为双龙戏珠纹以外,其余四座均采用了和献陵一样的简朴做法。

祾恩殿两侧的配殿,长陵是各十五间,而献陵的配殿均为五间,这一点也是被后世的五座陵寝继承了下来。

补白

仁君与贤后

献陵的墓主仁宗朱高炽是明代历史上有名的贤君,他的庙号“仁”可谓是对他这一生的精准概括。洪武年间,朱元璋命几个孙子阅览大臣们的奏章,朱高炽每次挑出来汇报的都是和民生以及军队利益有关的内容,朱元璋看过奏章后对他说:“孙儿你大意了,这些奏章中有很多错字,你都没有挑出来。”朱高炽的回答则是:这些都属于小错误,与国家大事比起来,不值得过度关注。朱元璋听了大喜,觉得这个孙儿很不一般,于是又追问道:“尧、商汤的时候,遇到水灾或者旱灾,老百姓靠什么生活?”朱高炽的回答是:“靠圣明天子的恤民政策。”朱元璋听后连连夸赞:“孙儿你真的是有仁君之识啊!”

燕王朱棣登上大位后,朱高炽被册封为皇太子。朱棣在位的二十二年里,一是忙于迁都北京,二则数次亲征漠北,因此有很长一段时间都生活在北京,而永乐十八年(1420年)之前,明朝的都城一直都在南京,因此朱高炽便以太子“监国”的身份,长期在南京处理日常的国家事务。

永乐十八年,北京宫殿落成,永乐皇帝召太子、太孙至北京。过邹县时,太子见路旁有百姓提着竹筐捡拾路边野草充饥,便询问缘故,答曰:“今年庄稼颗粒无收,用这些来充饥。”太子步入民舍,见不少百姓都已经是家徒四壁,太子为之恻然,感慨道:“民间的这些疾苦,竟然都不能上奏到朝廷啊!”忙命左右赐钞,并省下自己的口粮分发给百姓。

此时山东布政使石执中来见,太子责问道:“你作为父母官,百姓已经穷苦到这种地步,你难道都没有一丝恻隐之心吗?”石执中忙回复道:“已经上报朝廷恳请停征今年秋季的税收了。”太子感叹道:“老百姓都穷苦成这样,你还光想着税收的事情吗?赶快打开你的官仓,给百姓分发粮食!”石执中听后忙回答道:“立即开仓,人均发粮食三斗,殿下看如何?”太子道:“每个人发六斗。你不用惧怕挪用官仓,我到了京城自会向皇上禀报。”

即位后,朱高炽能够任用贤臣,并深入关注民间疾苦,虽然在位不足十个月,但由于他推行休养生息的政策,史书对他的评论为:“在位一载,用人行政,善不胜书。”

诚孝皇后张氏,永城人(今属河南商丘市)。张氏为太子妃时深受朱棣的皇后徐氏喜欢。朱高炽的太子之位有几次受到威胁,汉王、赵王又不时使用离间计,以至于太子宫的膳食都被缩减,张氏通过和婆婆的良好关系,逐步改善了朱棣和朱高炽的关系。

朱高炽驾崩后,张氏的儿子朱瞻基即位,是为宣德皇帝。朱瞻基对母亲非常孝顺,张氏作为太后,时时刻刻提醒自己的儿子要以关心百姓疾苦为治国的重中之重。可以说明代历史上的“仁宣之治”,张氏的功劳不可埋没。

朱瞻基去世后,朱祁镇(即后来的英宗正统皇帝)只有九岁。宫中流传着襄王朱瞻墡(朱高炽嫡五子,亦为张皇后所生)即将赴京即位的说法。为了制止流言蜚语的散播,张太后紧急召集大臣进宫,在乾清宫宣布自己的孙子朱祁镇为新天子,流言不攻自破。 杨征