《茶馆》之中地名钩沉

- 外汇

- 1小时之前

0 - 2

▌高申

老舍先生的《茶馆》,在金秋十月再次登上舞台。自北京人民艺术剧院排演这部话剧至今,已过去六十多个年头。阅读老舍先生的文章,读者总能产生身临其境之感,这份感受源于他对的熟稔,对北京街巷胡同的深切了解。单说《茶馆》剧本,其中就藏着诸多北京地名、机构名称与风景名胜,等待读者探寻。可以说,《茶馆》不仅是一部话剧经典,更是一幅承载北京历史文化的画卷。

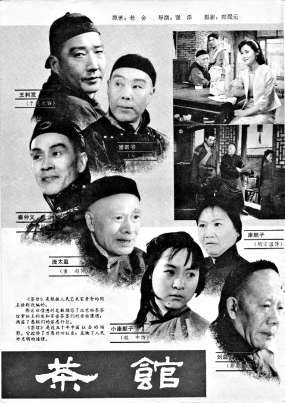

电影《茶馆》的介绍(大众电影)

北衙门尚余石狮子

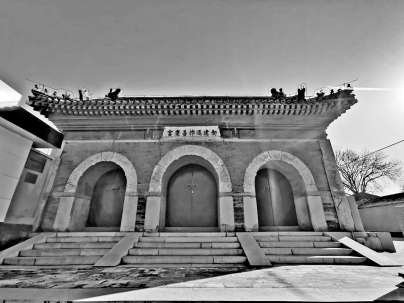

在剧本第一幕的“人物介绍”部分,老舍先生写道“两位穿灰色大衫的——宋恩子与吴祥子”,并直接点明他们的身份:“看样子,他们是北衙门的办案的(侦缉)。”这里提到的“北衙门”,是清代的一处官署。评书《雍正剑侠图》(或单田芳改编的《童林传》)中记载,童林被“二小”栽赃“进宫盗宝”,吃了官司后,先被带进北衙门,再被转至南衙门。这北衙门,便是位于南锣鼓巷地区帽儿胡同内的步军统领衙门(全称“提督九门步军巡捕五营统领衙门”);而南衙门,则是坐落于承天门(今天安门)以南的刑部。

为何先将童林带到北衙门?因为它属于治安管理机构,童林的“盗窃”行为属刑事案件,北衙门拥有侦缉捕查的职能。作为负责京城守卫、稽查、门禁、巡夜、禁令、保甲、缉捕、审理等工作的机构,步军统领衙门只负责抓人、审案,不负责定罪,所以童林还需被带到负责判罚的南衙门。

由此可见,在北衙门任职的宋恩子与吴祥子,是茶馆掌柜和众茶客敬而远之的人物。王利发给他们安排了便于观察四周、且少有人打扰的绝佳位置。

清朝灭亡后,步军统领衙门被保留下来,与警察厅分别承担北京城内外的地面治安管理职责。直到1924年冯玉祥发动“北京政变”,该衙门才被裁撤。而《茶馆》第二幕的背景设定在1922年长辛店直奉战争时期,此时宋恩子与吴祥子仍在北衙门工作,这便引出了两人与常四爷、松二爷的精彩对白:

吴祥子:“松二爷,你们的铁杆庄稼不行了,我们的灰色大褂反倒成了铁杆庄稼……”

常四爷:“……您二位怎么样?”

吴祥子:“瞎混呗!有皇上的时候,我们给皇上效力,有袁大总统的时候,我们给袁大总统效力;现而今,宋恩子,该怎么说啦?”

宋恩子:“谁给饭吃,咱们给谁效力!”

尽管如此,因步军统领衙门仍在,两人的差事暂时得以保留。

剧本第一幕中,常四爷与在善扑营当差的二德子发生口角,气不过的常四爷随口说道:“要抖威风,跟洋人干去,洋人厉害!英法联军烧了圆明园,尊家吃着官饷,可没见您去冲锋打仗!”正是这句话,彻底激怒了二德子。

圆明园,是晚清时期京城民众心中的一道伤疤。即便在被英法联军掳掠、焚烧前,也仅有少数人能进入园中,但圆明园遭劫难的往事,却长久地留在了各阶层民众的记忆里。

同样在第一幕,马五爷为常四爷解了围,却让常四爷满心疑惑,王利发趁机低声解释:“刚才您说洋人怎样,他(马五爷)就是吃洋饭的。信洋教,说洋话,有事情可以一直地找宛平县的县太爷去,要不怎么连官面上都不惹他呢!”

这里又提及一处衙署——宛平县衙署。此宛平并非如今的宛平,按照清代民众的说法,北京城由“一府两县”管辖。“一府”是顺天府,“两县”则是大兴县与宛平县。昔日的宛平县,管辖范围包括如今西城区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区的全部或大部分区域。

至于清代宛平县衙署的位置,大致在如今地安门西大街路北一带。1928年,宛平县城迁至卢沟桥畔的拱极城,这便是如今“宛平城”的由来。

长辛店古街风貌

“哈德门”原是“哈达门”

到了剧本第二幕,以算卦为生的唐铁嘴,漫不经心地向王掌柜讨要营业场地时,厚颜无耻地说道:“我改抽‘白面儿’啦。(指墙上的香烟广告) 你看,哈德门烟是又长又松,(掏出烟来表演)一顿就空出一大块,正好放‘白面儿’。大英帝国的烟,日本的‘白面儿’,两个强国侍候着我一个人,这点福气还小吗?”

“哈德门”牌香烟,是英美烟草公司于1919年创立的品牌。当时,实力雄厚的英美烟草公司还生产过前门、老刀、仙岛等品牌的香烟。“哈德门”这一牌子,与现实中的“哈德门”并无实际关联。现实里被称作“哈德门”的地点,其实是明清时期的崇文门。只不过,从崇文门的前身——元大都时期修筑的文明门(元明两代城门位置有变化)开始,官方确定的城楼名称始终未被民众广泛接受,而临近元代文明门的哈达大王府,却被民众牢牢记住,并用它替代了正式名称。多年后,“哈达门”被谐音为“哈德门”“海岱门”等。

除了台词中提到的“哈德门”,唐铁嘴还大言不惭地说“两个强国伺候我一个人”。学生时代读这段文字,只觉唐铁嘴无耻又麻木。多年后,一位朋友告知笔者,这段文字实则另有深意:或许老舍曾走过东交民巷的外国使馆区,漫步于御河河岸(今正义路)时,看到河道西侧是英国使馆,东侧是日本使馆,这两处隔河相望的使馆给老舍留下了深刻印象,而这份印象在创作《茶馆》时不经意间融入了剧本。

就在王利发被唐铁嘴的厚脸皮气得说不出话时,街上卖报的报童探进头来,高声喊道:“长辛店大战的新闻,买报瞧,瞧长辛店大战的新闻!”接着,报童对王掌柜说:“掌柜的,长辛店大战的新闻,来一张瞧瞧?”当时王利发的茶馆正准备重张,不愿听这种丧气消息。但唐铁嘴需要找个借口结束与王掌柜的尴尬对话,便以关心国事为由,拿了一份报纸就走,报童也追了出去。

实际上,《茶馆》第二幕开头仅交代大背景是“民国初年军阀混战时期”,并未明确具体时间。但“长辛店大战”的消息,将这一幕的时间锁定在1922年4月至5月,此时正爆发第一次直奉战争。战争初期,直军西路多次攻打长辛店均未成功,只得抽调部分军队急行三百里,迂回至北京西郊大灰厂,居高临下炮击长辛店。奉军骑兵没料到侧翼会遭袭击,顿时陷入恐慌,最终大败溃退。

紧接着,王掌柜对老伙计吩咐道:“三爷,三爷!你倒是抓早儿买点菜去呀,待一会儿准关城门,就什么也买不到啦!”这段台词,或许会让熟悉北京历史地理的朋友会心一笑,毕竟老舍是出了名的“北京通”,更是北京历史地理的好向导。距离长辛店最近的城门是广安门,清代的石板路从广安门一直修到卢沟桥,这条路上多年来商埠林立,车马络绎不绝。而且,进入广安门后,沿广安门内大街向东走不远,便是京城重要的菜蔬果品集散地——菜市口。王掌柜让伙计“抓早买点菜”,大概率就是去菜市口。由此也能推断,王掌柜经营的裕泰茶馆,距离宣南不算远。

北衙门前的石狮子 摄影:高申

看到西山就看到了光明

来到剧本第三幕,抗战胜利后,国民党当局的一系列举措,使民众的期望成为泡影。这一幕开头,老舍仍只交代大时代背景,未提及具体年份。好在,庞四奶奶、小唐铁嘴劝说康顺子的一段对白,为我们提供了线索。

只听庞四奶奶说:“啊!龙袍都作好啦,就快在西山登基!”

康顺子反问:“在西山?”

小唐铁嘴则说:“老太太,西山一带有八路军。庞四爷在那一带登基,消灭八路,南京能够不愿意吗?”

这段对白至少让读者明白,第三幕发生的时间,是八路军在西山一带活动的时期。据史料记载,八路军这一名称的使用时间为1937年8月至1946年9月,此后军队更名为中国人民解放军。抗战胜利后,国民党政府于1946年5月迁回南京。剧本中“八路军”与“南京”名词并存的情况,应发生在1946年5月至9月间。不过,北平市民对八路军的称呼,或许延续了相当长一段时间。由此推测,第三幕涉及的时间,应为1946年5月之后至1948年。

自抗战以来,西山地区一直是人民军队的活动区域,“看到西山,就见到了光明,看到了希望”的想法,早已融入北平民众的血脉之中。

第三幕中,还有一段小二德子与王大栓的对话。小二德子拿起桌上的壶,对着壶嘴喝了一口,低声说道:“市党部派我去的,法政学院。没当过这么美的差事,太美,太过瘾!比在天桥好得多!打一个学生,五毛现洋!昨天揍了几个来着?”

在小二德子的认知里,冒充法政学院的学生去打人,是既有趣又体面的工作。可这法政学院究竟在哪里呢?据笔者查阅资料,1940年代并无法政学院这一校名,最接近的是曾位于李阁老胡同(今力学胡同)内的北京法政大学。这所大学的前身,是光绪三十二年(1906年)成立的京师法政学堂。1912年,京师法政学堂、京师大学堂法律馆筹办的法律学堂,以及清政府设立的财政学堂三校合并,成立北京法政专门学校。1923年,该校更名为国立北京法政大学。待北京改称北平后,这所学校的名称便不复存在了。或许,老舍是想通过“法政学院行非法政之事”的设定,对国民党反动统治进行一番辛辣的嘲讽。