街头常见的银杏树为何上了濒危“红色名录”? 听专家解码银杏的“繁荣悖论”

- 外汇

- 2小时之前

0 - 4

街头常见的银杏树为何上了濒危“红色名录”?

——兰州市园林科学研究所所长许宏刚解码银杏的“繁荣悖论”

初秋时分,市民在银杏树下拍照打卡。

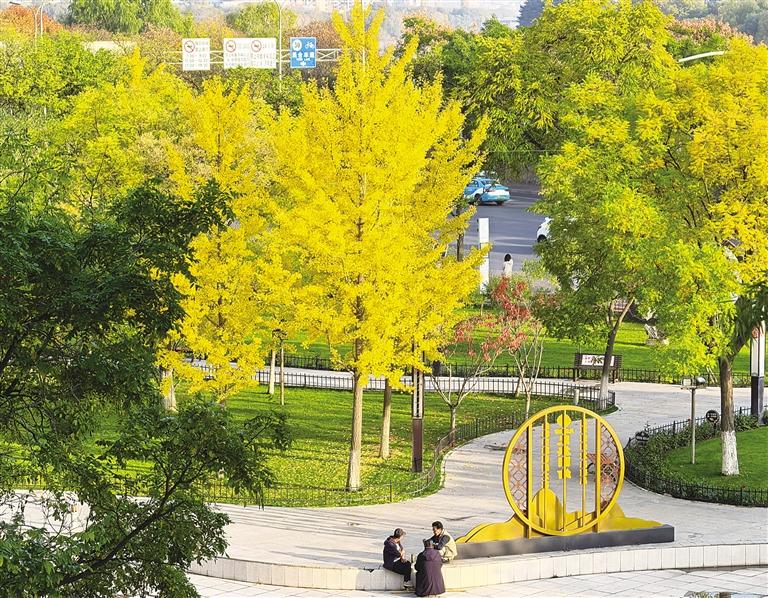

市民在公园的银杏树下休闲娱乐。

深秋的兰州,一条条“黄金大道”在社交媒体上刷屏。兰州理工大校园、甘南路、西固东路等地,银杏树编织的金色穹顶下,挤满了拍照打卡的市民。然而,这幕城市盛景背后,藏着一个违反公众直觉的科学事实:这些看似繁盛的银杏,在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》上,赫然标注着“濒危”(EN)二字,与中国大熊猫同级。

一边是城市里“满城尽带黄金甲”的观赏盛景,一边是物种名录上触目惊心的“濒危”标签。这背后,是一场持续了数千万年的生存史诗,一个关于演化、庇护与孤立的现代悖论。

金色大道!

精心呵护出来的繁荣表象

“在兰州,银杏确实很常见,但这只是一种表象。”兰州市园林科学研究所所长许宏刚指出,“我们看到的都是人工栽培的个体,而非自然繁殖的,它们就像被复制的同一张光盘,缺乏遗传多样性,是一种高度人工化、精心管理的‘繁荣’。由于它们的野生种群或者自然条件下的个体数量稀少,科学家依据它们的野外分布状况,把它们评为濒危植物。”

从生物学角度讲,濒危说的是植物在野外环境的生存状况,不包括街道、小区里人工栽培的那些植物。许宏刚解释道,银杏是雌雄异株植物,但城市绿化出于精细化管理的需要,有着明确的“性别筛选”。“为了杜绝成熟白果掉落产生的异味和污染,我们在街道绿化中普遍选育雄株,或通过嫁接技术控制性别。这意味着,整条街上的银杏,可能源自极其有限的几个无性系母本,遗传背景高度同质化。”

这支规模庞大的“景观兵团”,虽然构成了壮丽的城市风景,却在生物学上陷入了困境。“它们是被精心呵护的‘盆景’,彼此之间无法通过花粉与种子的自然交流产生新的遗传组合。它们的生命延续依赖人工扦插与嫁接,这是一种静态的、停滞的繁荣,丧失了在自然环境中通过有性繁殖来适应未来环境变化的进化能力。”

野生种群:

深山“孤岛”与城市“真空”下的生存警报

城市的金色繁华,反衬出物种在原生境地的深刻危机。一个关键且常被忽略的事实是:根据兰州市林业和草原局的全面调查,在全市域范围内,目前未发现任何野生状态的银杏树。这片生态上的“真空”,并非特例,而是全球银杏野生种群现状的一个缩影。

“IUCN(世界自然保护联盟的简称)的‘濒危’评级,其评估对象严格限定于野生种群,而非人工栽培个体。”许宏刚再三强调这一国际通行的评估标准。目前,科学界公认的真正野生银杏,仅如“孤岛”般残存于中国浙江西部的天目山、湖北的大别山和神农架等极少数在第四纪冰川期中的“生态避难所”。

“这些‘孤岛’彼此隔绝,种群内部个体稀少,加上雌雄异株导致的‘生殖隔离’,使它们的自然更新率极低。”许宏刚描述了一幅艰难的野外图景,“你可能找到一株百年的野生雌树,但如果数公里内没有一株雄树为其传粉,它就无法留下后代。这种‘相见时难’的困境,是导致野生种群持续萎缩的内在原因。”

此外,由于目前种植银杏的基因不再具有多样性,所以一旦自然界暴发一场针对银杏的疫病,可能所有的银杏树都会因病毒感染而死亡。

演化尽头?

“活化石”的基因危机与古树的警示

中国不仅是银杏的故乡,而且也是栽培、利用和研究银杏最早、成果最丰富的国家。古往今来,无论是银杏栽培面积,还是银杏产量,中国均居世界首位。从现存古银杏树的树龄来看,中国商、周之间即有银杏栽植。

许宏刚介绍,在甘肃省陇南市徽县银杏村,银杏树的栽植历史超3000年,千年以上古银杏树有42株,形成全国罕见的古银杏树群落。在天水市秦州区青年南北路两旁种满银杏树,深秋时节形成一条金黄色的“黄金大道”,已经成了著名的旅游打卡地。

相比之下,兰州街头树龄多在10年至15年的行道树,与全市范围内仅有的4棵被挂牌保护的银杏古树形成了意味深长的对比。据文献记载与普查确认数据:雁南路、天水路沿线存有2棵树龄约120年的古银杏树,此外,兰州大学校园内还有2棵约100年的古银杏树。

“这些历经世纪风雨的古树,是活着的城市编年史。它们所承载的地方记忆和生态历史,与深山野生种群所承载的遗传信息一样,都是独一无二、不可复制的珍贵遗产。”许宏刚说。

“银杏在兰州需要额外呵护。”兰州市林业和草原局城市园林绿化科科长成曦坦言,“夏季需要定期浇水,冬季又要防寒保护。它们能存活,更多的是依赖人工干预。”据介绍,截至目前,兰州市在甘南路、西固东路、安宁532号路、572号路、西固东西路、雁北路、麦积山路等12条城市主干道上,共栽植了2506棵银杏树作为行道树,这还不包括散布在各公园、小区内的数量。可以说,银杏已是兰州城市绿化中不可或缺的骨干树种。

展望未来:

城市绿化可尝试为“活化石”提供一丝演化的生机

既然人类已能通过无性繁殖技术大量“复制”银杏,为何还要不惜代价地去保护那些深山中濒危的野生种群?许宏刚剖析说:“其一,野生种群在漫长的自然选择中,可能蕴藏着对抗某种未知致命病害、耐受更极端干旱或高温的‘求生密码’,这些潜在基因是人工栽培树种无法提供的。其二,银杏是连接恐龙时代与今日世界的唯一植物桥梁。它的形态、生理和基因序列,是一部记录了数亿年地球环境变迁的‘活档案’,其科研价值远超任何化石。其三,保护野生银杏,从来不是只保护这一棵树,而是保护它以之为核心所形成的整个森林生态群落——包括与之共生的土壤微生物、传粉昆虫、伴生植物等,这是一个完整的生命网络。”

许宏刚认为,未来的城市绿化不应止步于创造视觉美景,更可以尝试为这些“活化石”提供一丝演化的生机。“例如,在公园、植物园或一些非核心路段,我们可以有意识地引入和栽植来自不同野生种群来源的银杏实生苗,增加城市银杏基因库的多样性。甚至可以规划建设小片能够自然授粉结实的银杏林,让它们在城市中也能完成生命的自然循环。”他表示,这或许能为在人工庇护下生存了千百年的“活化石”开辟一条新的生存路径。

记者 谭安丽 文/图

责任编辑:任彩玲