从胃病到胃癌,胃是这样一点点 “变坏” 的

- 外汇

- 5小时之前

0 - 4

开栏的话

器官是怎么变老的?疾病的发展有什么表现?医学概念又该如何区分?

在一些人看来,医学科普知识离我们很遥远,有很多看不懂的术语和复杂解释。

《生命时报》推出“医目了然”系列策划,把医学干货提炼成直观图表,让健康真相一目了然。

受访专家

中国中医科学院西苑医院脾胃病科副主任医师 车慧

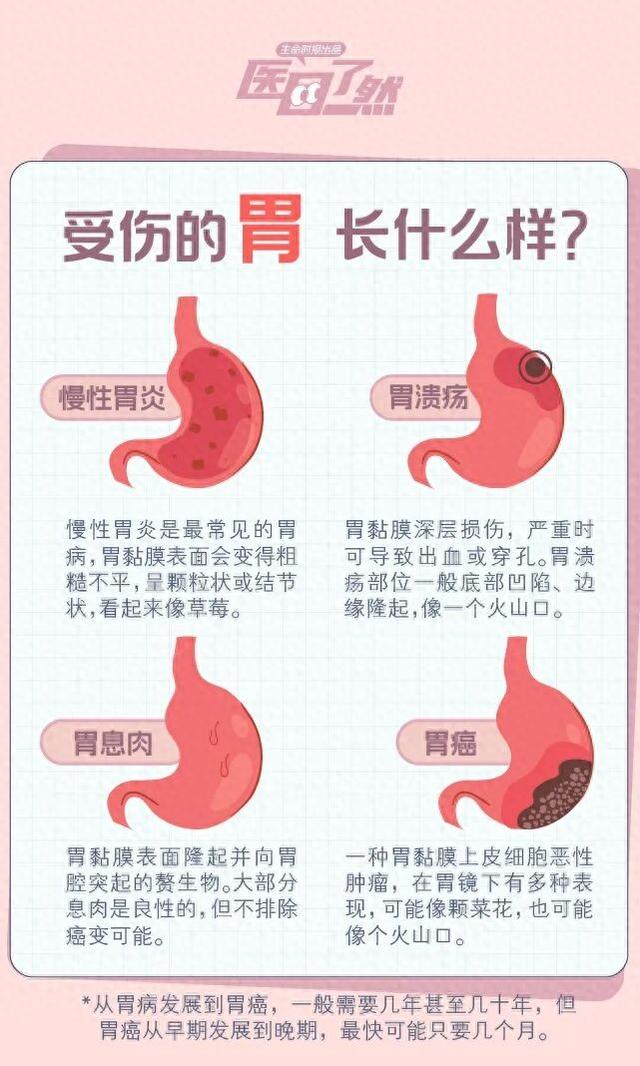

胃是一层层破掉的

经牙齿咀嚼后,初步消化的食物会通过食道来到胃。胃就像一个袋子,暂时装着这些食物,并以每分钟3次的频率蠕动收缩,使食物与胃酸、胃蛋白酶等充分混合,变成黏稠的食糜。

中山大学附属第六医院胃肠外科副主任医师陈永和介绍,这个过程主要由一层一层的胃壁发挥作用。由内到外,胃壁可粗略地分成黏膜层、黏膜下层、浆肌层,如果出现问题,往往也是一层一层崩溃。

黏膜层

在日常消化工作中,为维持“保护膜”的完整,黏膜层出力最大,也最容易出现问题,比如胃癌常起源于这一层。

如果感染幽门螺杆菌、喝酒、服用某些药物,或食用高温、高盐、高硝酸盐食物等,黏膜细胞就可能遭到破坏,使“保护膜”出现“破洞”,引发浅表性胃炎、胃糜烂、胃溃疡等。

此时可出现胃痛、腹胀、食欲不振、餐后饱胀、早饱、体重减轻等,或者无症状,具体严重程度取决于“破洞”程度。

黏膜下层

如果损伤继续加重,胃酸便可趁虚侵入黏膜下层,一旦腐蚀到其内的血管,就会引发胃出血,可伴随剧烈的腹痛、呕血和黑便,大量失血还可影响组织器官供血,引发头晕乏力、心慌气促,需尽快就医。

浆肌层

如果未能及时就医,胃酸将黏膜下层也穿透了,会直接抵达最外侧的浆肌层,甚至击穿胃壁,造成“胃穿孔”,往往发病急、进展快。

此时,患者可出现刀割样剧烈腹痛,如果病情继续进展,大量的消化液和食物流入腹腔,可引发严重的炎症、感染,出现发热、乏力等全身症状,严重者有面色苍白、出冷汗、肢体发冷、呼吸心跳加快、血压下降等休克表现,危及生命。

胃不好,“入口”有原则

中南大学湘雅医院营养科临床营养师王曦表示,治疗胃病需要“三分治,七分养”,总体上,饮食护胃有四大原则:

1. 均衡膳食,尤其要摄入足量的蔬果,增强胃部功能,根据中国营养学会的推荐,每天应吃够“一斤蔬菜半斤果”;

2. 三餐规律,早餐不能忽略,晚餐不宜太晚或进食太多;

3. 忌过饥过饱,饥饿状态下,胃酸会直接接触到胃黏膜,造成损伤,暴饮暴食则会导致食物停积难消化,造成胃肠负担;

4. 少吃刺激性食物,如浓茶、辣椒、大蒜等。

具体来看,不同胃病的病因和症状不同,饮食上也有各自需要注意的事项:

胃食管反流

低脂饮食

限制油脂摄入,因为腹腔脂肪堆积会刺激胆汁、胃酸的反流,加重症状;烹饪要少油,避免摄入肥肉、油炸食品等。

粥类、糊状食物要控制,容易导致胃内压力增大,更易出现胃食管反流,可多吃干食,如米饭、面条等。此外,最好睡前3小时内不再进食。

胃溃疡

细软饮食

- 少吃膳食纤维多的食物,例如粗粮、韭菜、茭白等;

- 多吃细软容易消化的食物,让肠胃充分得到修养,尤其在症状严重时,可选择米汤等,随着病情缓解可吃一些软面条、粥等;

- 少吃产气多的食物,如葱、萝卜、牛奶等。

胃炎

中和饮食

胃炎分为慢性胃炎和急性胃炎,前者又包括浅表性胃炎、萎缩性胃炎和特殊胃炎,饮食要按照胃酸的分泌程度来搭配。

- 浅表性胃炎患者胃酸分泌过多,应禁用浓肉汤、味酸的水果等,宜食用一些碱面馒头、苏打饼干等,可中和胃酸;

- 萎缩性胃炎患者,胃酸分泌过少,饮食法正好与前者相反。

需强调的是,胃炎大多与不良饮食习惯相关,因此,改变三餐不规律、过度食用加工食品和刺激性食物、过量饮酒、偏好生冷等不良饮食习惯对缓解胃炎至关重要。▲

来源:生命时报